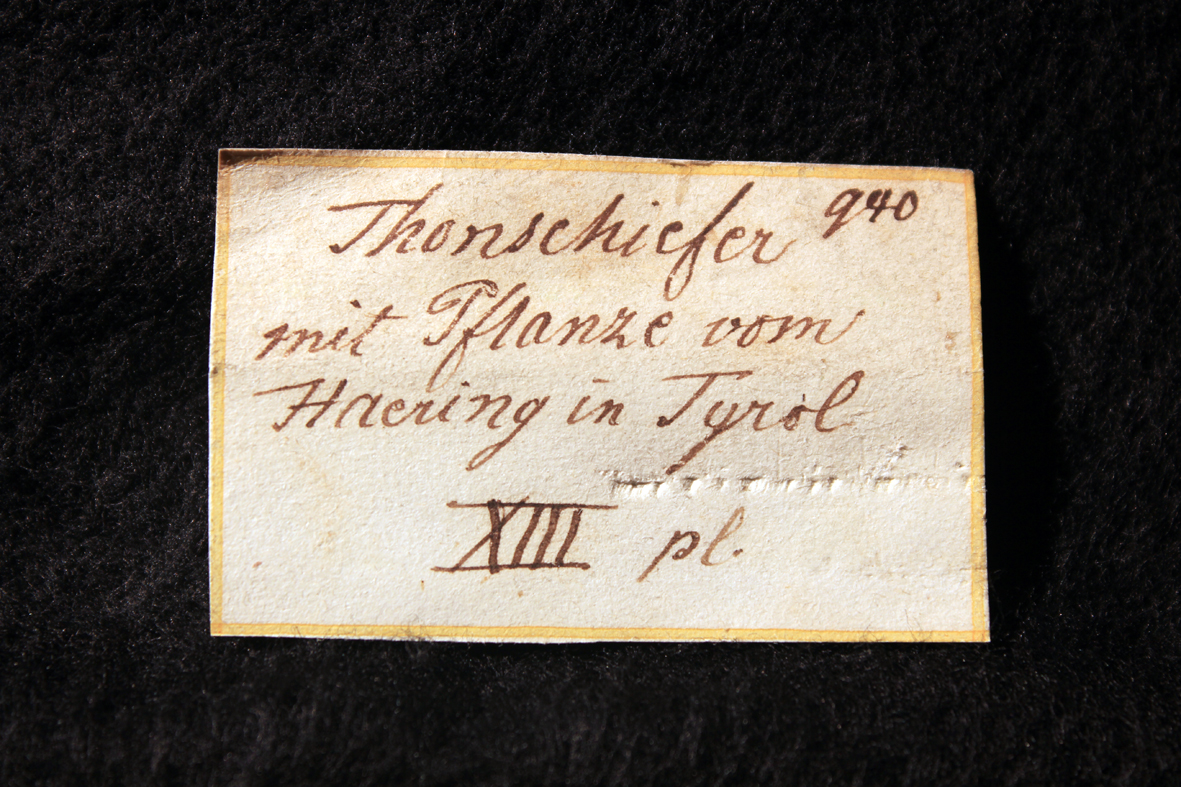

Projekt & Sammlung Bad Häring

Die bei Exkursionen im Laufe von etwa 15 Jahren von Dr. A.M. Heyng gemeinsam mit vielen Freunden und Helfern zusammengetragene Sammlung Bad Häring umfaßt etwa 1450 meist horizontiert entnommene Funde und Proben, insbesondere auch die Kleinfauna. Nach der Inventarisierung wurde diese Sammlung im Januar 2009 an der Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München hinterlegt und steht unter der Sammlungs-Nummer BSPG 2009 II zur wissenschaftlichen Bearbeitung zur Verfügung.

Fossilien

Bad Häring

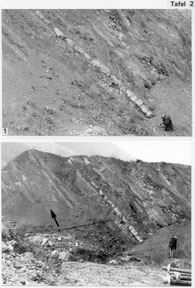

Aufschlüsse

Bad Häring

Publikationen

Die vorgestellten wissenschaftlichen Veröffentlichungen des Forschungsprojekts werden - wenn möglich - kostenlos (open access) zum Download für Sie bereitgestellt. Darüber hinaus werden - wenn möglich & sinnvoll - ausgewählte Inhalte in höherer Auflösung (z.B. Abbildungen, Karten, Tafeln) sowie - wenn vorhanden - zusätzliche bzw. weiterführende Informationen (Supplemente) präsentiert. Verantwortlich für den Inhalt der jeweiligen Veröffentlichung ist/sind der/die jeweilige(n) Autor(en/in) bzw. der Verlag.

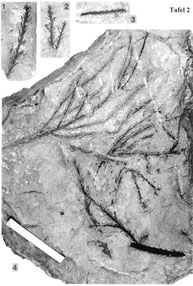

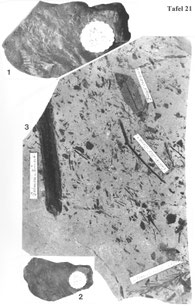

HEYNG, A.M., BUTZMANN, R., FISCHER, T.C. & GREGOR, H.-J. (2003): Die Oligozäne Flora von Bad Häring (Tirol) – Teil II: Illigeropsis ettingshausenii nov. gen. nov. spec. aus den Zementmergeln – ein neues exotisches Element im europäischen Paläogen. – Documenta naturae, 140, Teil 2: 1-33, 7 Abb., 8 Taf.; München.

Zusammenfassung

Aus den oligozänen Zementmergeln von Bad Häring (Österreich) wird das Vorkommen einer neuen Art der Familie der Hernandiaceen beschrieben: Illigeropsis ettingshausenii nov. gen. et spec. Die geflügelten Früchte kommen in marinen Ablagerungen des Oligozäns im neuen Bruch des Zementwerkes Bad Häring vor und belegen diesen vermutlichen Lianenvertreter im subtropischen Wald, der die Meeresküste begleitet haben dürfte. Weitere Reste von Landpflanzen und -tieren sind selten, ausgenommen einige schlecht erhaltene laurophylle Blätter und mehrere Insektenreste. Diese Fossilien belegen Strandnähe und, dass diese Blätter und Insekten, wie es auch heute oft vorkommt, auf das damalige Meer hinaus geweht wurden. Das Biotop an der Küste kann als subtropischer mesophytischer Wald bezeichnet werden, wie es damals in ganz Europa vorherrschend war.

Abstract

The Oligocene "Zementmergel" (Cement-marls) from Bad Häring in Austria yielded numerous winged fruits of a new taxon, an exotic member of the family Hernandiaceae: Illigeropsis ettingshausenii nov. gen. et spec. The marine sediments belong to the Werlberg member of the Häring Formation and are found in the new Bergpeterl-quarry of the Häring Concrete Company. Apart from this only poorly preserved fossils of indetermined lauraceous leaves and insects were found. The biotope along the coast can be reconstructed as a subtropical and mesophytic forest as it is common for whole Europe during the Oligocene.

Publikation zum Download (open access)

Tafeln

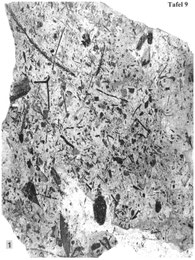

BUTZMANN, R. & GREGOR, H.-J. (2002): Die oligozäne Flora von Bad Häring (Tirol) – Teil 1: Pflanzen aus den Bitumenmergeln und deren phytostratigraphisch-paläoökologisch-paläoklimatische Interpretation (Coll. Inst. Geol. Paläont. Innsbruck). – Documenta naturae, 140, Teil 1: 1-117, 6 Abb., 12 Tab., 25 Taf.; München.

Zusammenfassung

Beschrieben werden hier eine Blattflora und eine Karpoflora aus Bad Häring in Tirol (Österreich) Die Stücke stammen aus der Sammlung des Instituts für Geologie und Paläontologie in Innsbruck, die schon zu Lebzeiten von ETTINGHAUSEN und UNGER bekannt war.

Die Fundstelle fand ihren Niederschlag in ETTINGHAUSENs epochalem Werk „Die tertiäre Flora von Haering in Tirol" (1853). Unverständlich ist, dass die Flora bis heute als eine klassische Eozän-Flora galt. Stratigraphisch gehören die Häring-Schichten dem Unter- bis Mitteloligozän an. Phytostratigraphische Vergleiche mit anderen europäischen Blatt- und Fruchtfloren bestätigen dieses Alter.

Die Flora enthält 44 Taxa, wovon 27 identifiziert werden konnten. Sie gehören zu folgenden Familien und höheren Taxa: Fungi, Phycophyta, Equisetaceae, Gymnospermae: Pinaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae, Angiospermae: Monocotyledoneae, Palmae, Smilacaceae, Ruppiaceae, Posidoniaceae, Cyperaceae, Myricaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Ulmaceae, Lauraceae, Nymphaeaceae, Platanaceae, Rosaceae, Leguminosae, Simaroubaceae, Buxaceae, Rhamnaceae, Apocynaceae, Nyssaceae und Sapotaceae.

Das Arten-Spektrum von Bad Häring spiegelt einen mesophytischen Wald mit Auenwaldelementen wider und ist am besten mit der Flora von Kiscell (Ungarn) vergleichbar. Die Ähnlichkeit beider Floren und weitere Vergleiche rechtfertigen eine Zuordnung zum Unter- bis Mittel-Oligozän.

Wir stellen die Flora von Bad Häring in das Latdorfium bzw. das untere bis mittlere Rupelium (= unt. Kiscellium) der marinen Stufen. Das Klima kann als warm-temperiertes Cfa-Klima sensu KÖPPEN interpretiert werden.

Vielleicht können detailliertere Studien in Zukunfi die tektonische Problematik im Gebiet Häring und damit das echte Alter der Flora klären helfen, und es würde die Autoren nicht wundern, wenn die Flora eines Tages als Mittel-Oligozän eingestuft werden könnte.

Abstract

Newly described is a leaf- and fruit-flora from Bad Häring in Tirolia (Austria). The fossils belong to an old collection of the Tirolian Institute of Geology and Paleontology in Innsbruck, which was well known to old authors like ETTINGSHAUSEN and UNGER around 1856.

The fossil site and flora was published by ETTINGSHAUSEN by his famous "Die tertiäre Flora von Haering in Tirol" (1853).

Not quite clear is the misunderstanding of this typical oligocene flora as an "eocene" one by various authors. Phytogeographic comparisons with other European megafloras affirm the age as clearly Lower- to Middle Oligocene.

The flora yields 44 taxa of which 27 are identified ones. They belong to the following families and higher ranks: Fungi, Phycophyta, Equisetaceae, Gymnospermae: Pinaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae, Angiospermae: Monocotyledoneae, Palmae, Smilacaceae, Ruppiaceae, Posidoniaceae, Cyperaceae, Myricaceae, Juglandaceae, Betulaceae, Ulmaceae, Lauraceae, Nymphaeaceae, Platanaceae, Rosaceae, Leguminosae, Simaroubaceae, Buxaceae, Rharnnaceae, Apocynaceae, Nyssaceae, and Sapotaceae.

The composition of the species allows to reconstruct a mesophytic forest with bottomland elements (Aue) and is best compared with the Kiscell-flora from Hungary, which is Oligocene in age - the Kiscell formation ranges from the Lower to the Middle Oligocene.

This comparison and other important ones put the Häring flora without doubt into the Lower Oligocene, perhaps drifting somewhat to the Middle Oligocene. As floristic zones miss in Europe in the Tertiary we cannot correlate the flora with marin stages like the Rupelium, the Latdorfium or the Kiscellium, but can say, that these mentioned ones are equivalent in age to our flora.

Perhaps more detailed studies will allow in the furture to understand the significant tectonic disturbances in the vicinity of Häring and the authors would not surprised, if the flora one day will prove to be younger, lets say Middle Oligocene.

Publikation zum Download (open access)

Tafeln

Bad Häring

Literaturauswahl

- Ampferer, O. 1922. Zur Geologie des Unterinntaler Tertiärs. - Jb. geol. Bundesanst., 72: 105-150; Wien.

- Butzmann, R. & Gregor, H.-J. 2002. Die oligozäne Flora von Bad Häring (Tirol) - Teil 1: Pflanzen aus den Bitumenmergeln und deren phytostratigraphisch- paläoökologisch-paläoklimatische Interpretation (Coll. Inst. Geol. Paläont. Innsbruck). - Documenta naturae, 140, Teil 1: 1-117, 6 Abb., 12 Tab., 25 Taf.; München.

- Cicha, I., Hagn, H. & Martini, E. 1971. Das Oligozän und Miozän der Alpen und der Karpaten. Ein Vergleich mit Hilfe planktonischer Organismen. – Mitt. bayer. Staatssamml. Paläont. hist. Geol., 11: 279-293; München.

- Denninger, K. 1901. Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna der Tertiärbildungen von Reit im Winkl und Reichenhall. – Geogn. Jh., 14: 221-245, Taf. 7-8, 1 Tab; München.

- Dreger, J. 1892. Die Gastropoden von Häring bei Kirchbichl in Tirol. – Ann. k. k. nathist. Hofmus., 7: 11-34; Wien.

- Dreger, J. 1902. Über die unteroligocänen Schichten von Häring und Kirchbichl in Tirol mit einem Verzeichnis der bisher von dort bekannten Lamellibranchiaten. – Verh. k. k. geol. Reichsanst., 1902: 345-351; Wien.

- Dreger, J. 1904. Die Lamellibranchiaten von Häring bei Kirchbichl in Tirol. – Jb. k. k. geol. Reichsanst., 53 (1903): 253-284; Wien.

- Ettingshausen, C. v. 1853. Die tertiäre Flora von Häring in Tirol. – Abh. k. k. geol. Reichsanst., 2: 1-118, Taf. 1-31, 2 Tab.; Wien.

- Faupl, P. 1978. Zur räumlichen uns zeitlichen Entwicklung von Breccien- und Turbiditserien in den Ostalpen. – Mitt. Ges. Geol. Bergbaustud. Österr., 25: 81- 110, 7 Abb.; Wien.

- Frauscher, K. F. 1886. Das Unter-Eocän der Nordalpen und seine Fauna. 1. Theil: Lamellibranchiata. – Denkschr. kais. Akad. Wiss., math.-nat. Cl., 51: 1-234; Wien.

- Gümbel, C. W. 1861. Geognostische Beschreibung des bayerischen Alpengebirges und seines Vorlandes. – I–XX + 1-950; Justus Perthes, Gotha.

- Gümbel, C. W. v. 1889. Die geologische Stellung der Tertiärschichten von Reit im Winkl. – Geogn. Jh., 2: 163-175; Cassel.

- Hagn, H., Hölzl, O. & Hrubesch, K. 1962. Zur Gliederung des Oligozäns im östlichen Oberbayern und in Nordtirol. – N. Jb. Geol. Paläont., Mh., 1962: 423- 447, 1 Abb., 1 Tab.; Stuttgart.

- Hamdi, B. 1969. Das Tertiär des Ober- und Unterangerberges im Unterinntal (Tirol). – Unveröff. Diss., Leopold-Franzens-Univ. Innsbruck, I-III + 1-146; Innsbruck.

- Heissel, W. 1951. Beiträge zur Tertiär-Stratigraphie und Quartärgeologie des Unterinntales. – Jb. Geol Bundesanst., 94, 1949-1951: 207-221, Taf. 21-22, 2 Abb.; Wien.

- Heissel, W. 1957. Zur Geologie des Unterinntaler Tertiärgebietes. Mit einem Beitrag von G. WOLETZ. – Mitt. Geol. Ges. Wien, R. v. Klebelsberg – Festschrift, 48, 1955: 49-70, 1 Taf., 1 Tab.; Wien.

- Heyng, A., Butzmann, R., Fischer, T. C. & Gregor, H.-J. 2003. Die oligozäne Flora von Bad Häring (Tirol) – Teil 2: Illigeropsis ettingshausenii nov. gen. et spec. aus den Zementmergeln – ein neues exotisches Element im europäischen Paläogen. - Documenta naturae, 140, Teil 2: 1-33, 7 Abb., 8 Taf.; München.

- Krois, P. R. 1992. Aspekte zur Sedimentologie und Fazies des inneralpinen Tertiärs (Oligozän) im Raum Häring – Angerberg (Tirol). – Unveröff. Diss., Leopold- Franzens-Univ. Innsbruck, I-V + 1-158; Innsbruck.

- Krois, P., Brandner, R. & Stingl, V. 1991. Sedimentationsgeschichte des Oligozäns im Unterinntal (Tirol, Österreich). – Sediment ´91, Kurzf. Beitr., Forschungsinst. Senckenberg, Abt. Meeresforschung, Ber. 91/2: 64-66; Wilhelmshafen.

- Krois, P. & Stingl, V. 1991. Faziesanalyse fluviatiler Sedimente – eine Fallstudie in den Oberangerberger Schichten (Oberoligozän, Tirol). – Jb. geol. Bundesanst., 134: 299-308; Wien.

- Lindenberg, H. G. 1965. Problematica aus dem inneralpinen Tertiär. Pseudarcella SPANDEL, emend. und Bicornifera n. g.. – N. Jb. Geol. Paläont. Mh. 1965: 18-29, 6 Abb.; Stuttgart.

- Lindenberg, H. G. 1966. Die Bolivinen (Foram.) der Häringer Schichten. Mikropaläontologische Untersuchungen im Alttertiär des Unterinntal-Gebietes. – Boll. Soc. Pal. Ital., 4, 1965: 64-160, 32 Abb., 5 Detailkarten, 4 Beil.; Modena.

- Lindenberg, H. G. 1981. Das Alttertiär im Bereich des Unterinntales. – In: HAGN, H. (ed.): Die Bayerischen Alpen und ihr Vorland in mikropaläontologischer Sicht. – Geol. Bavarica, 82: 28-33, Abb. 7-8; München.

- Löffler, S. 1999. Systematische Neubearbeitung und Paläoökologische Aspekte der Unter-Oligozänen Molluskenfauna aus den Zementmergeln von Bad Häring. – Tübinger Geowiss. Arb., A, 54: 1-207, 17 Abb., 4 Tab., 42 Taf.; Tübingen.

- Lühr, H. 1962. Geologische und mikropaläontologische Untersuchungen im Alttertiär von Häring, Tirol. – Diss. Inst. Paläont. hist. Geol. Univ. München: 174 S., 16 Abb., 3 Tab., 9 Taf.; München.

- Moussavian, E. 1981. Die Gosau- und Alttertiärgerölle der Angerberg-Schichten (Oberoligozän, Unterinntal). – Ms.; München.

- Nebelsick, J., Stingl, V., Ortner, H. & Krois, P. 1996. Sedimentologie und Paläökologie der unteroligozänen Kalke des Unterinntaltertiärs ( Tirol). – Sediment ´96, Kurzf. Vortr. u. Poster, Inst. Geol., Inst. Paläont., Univ. Wien, 117; Wien.

- Oexle, T. 1978. Die Geologie der Pölvengruppe im Unterinntal (Tirol). – Unveröff. Diplomarbeit, 4 Bl., 1-75, 1 geol. Karte 1:10 000, 1 Profiltaf. 1:10 000, Taf. 1-9, 71 Abb., div. Tab., Inst. F. Geol. TU München; München.

- Ortner, H. 1996. Deformation und Diagenese im Unterinntaler Tertiär (zwischen Rattenberg und Durchholzen) und seinem Rahmen. – Unveröff. Diss., Univ. Innsbruck, 1-234; Innsbruck.

- Schachl, P. K. 1939. Ein Beitrag zur Kenntnis der Fauna der Häringer Schichten. – Veröff. Mus. Ferdinandeum, 19: 279-296; Innsbruck.

- Schlosser, M. 1895. Zur Geologie von Nordtirol. – Verh. k. k. geol. Reichsanst., 1895 (13): 340-361; Wien.

- Schlosser, M. 1909. Zur Geologie des Unterinntals. – Jb. k. k. geol. Reichsanst., 59: 525-574; Wien.

- Schlosser, M. 1922. Das Eocän und Unteroligocän der bayrischen Alpen. – Cbl. Mineral. Geol. Paläont., 1922: 180-184; Stuttgart.

- Schlosser, M. 1923. Revision der Unteroligocänfauna von Häring und Reut im Winkl. – N. Jb. Mineral. Geol. Paläont., Beil.-Bd. 47: 254-294; Stuttgart.

- Schlosser, M. 1925. Die Eocaenfauna der bayerischen Alpen. - Abh. bayer. Akad. Wiss., math. - natw. Abt., 30: (I. Teil: Die Faunen des Unter- und Mitteleocaen.) 1- 207; (II. Teil: Die Obereocaenfauna) 1-68; München.

- Schnabel, W. & Draxler, I. 1976. Sedimentologische, palynologische und Nannofossil-Untersuchungen in der Inneralpinen Molasse des Unterinntales unter besonderer Berücksichtigung von Umlagerungsfaktoren. Mit einem Beitrag von HERBERT STRADNER, Wien. – N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 151: 325-357, 10 Abb., 1 Tab.; Stuttgart.

- Schulz, O. & Fuchs, H. W. 1991. Kohle in Tirol: Eine historische, kohlenpetrologische und lagerstättenkundliche Betrachtung. – Arch. Lagerstforsch. geol. Bundesanst., 13: 123-213; Wien.

- Stingl, V. 1990. Die Häringer Schichten vom Nordrand des Unterinntaler Tertiär- Beckens (Angerberg, Tirol): Fazies, Sedimentpetrographie und beckengenetische Aspekte. – Geol. paläont. Mitt. Innsbruck, 17: 31-38; Innsbruck.

- Stingl, V. & Krois, P. 1991. Marine fan delta developement in a Paleogene interior- alpine basin: The basal Häring beds (Tyrol, Austria). – N. Jb. Geol. Paläont., Mh., 1991: 427-442; Stuttgart.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________

copyright amh-Geo 2022