Projekt Plattenkalk

Mörnsheim Formation

_____________________________________________________________________________________________

Aus dem Archiv von geomnia:

Profilaufnahme der Mörnsheim Formation am Schaudiberg

Published online 2009 by A. M. Heyng, last modified 14-01-2022

Seit April 2008 erfolgt die Bearbeitung der in den Steinbrüchen am Schaudiberg südwestlich von Mühlheim aufgeschlossenen Mörnsheimer Schichten (Moernsheim Formation). Erstes Ziel dieser Arbeiten ist die Schaffung eines detaillierten Übersichtsprofils, in dem die genaue Abfolge der Schichten, Lithologie und Sedimentstrukturen sowie der Fossil-Inhalt erstmals systematisch beschrieben werden.

Die Profilaufnahme erfolgt hierbei abschnittsweise (in Sektionen), den aktuellen Aufschlussverhältnissen folgend, nach folgender Arbeitsweise und Methodik:

Das Anstehende wird freigelegt, vermessen und Bank für Bank, bestehenden Fugen folgend, horizontiert entnommen. Die geborgenen Schichtstapel werden jeweils in Scheiben gesägt (zwei Schnitt-Richtungen: a und im 90°-Winkel hierzu: B), geschliffen und anpoliert. Die polierten Anschliffe werden hochaufgelöst gescannt und zum Profil montiert. Ein Übersichtsprofil (Maßstab 2:1) und ein Detailprofil (Maßstab 1:5) werden erstellt.

Zur näheren Bearbeitung werden von ausgewählten Schnitten Ätzproben (HCl / 5-10%) bzw. petrologische Dünnschliffe erstellt. Lithologie und Sediment-strukturen können so detailliert bearbeitet werden.

Ergänzend wird mit einer gezielten Grabung der Fossil-Gehalt jeder Profil-Sektion horizontiert verzeichnet. Hierbei wird der betreffende Profilabschnitt auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern Schicht für Schicht abgegraben. Makro- und Mikro-Reste der fossilen Fauna und Flora werden geborgen, präpariert und systematisch bearbeitet.

Bisher (STAND ENDE 2009) sind 7 Profil-Sektionen (Sektionen A; C bis H) entnommen und in Bearbeitung; dies entspricht einer bearbeiteten Profil-Länge von etwa 10 Metern. Die Profilgrabungen finden derzeit im Besuchersteinbruch Mühlheim statt (z.B. Sektionen G und H) bzw. sind abgeschlossen (Profil-Sektion C und D).

click to enlarge

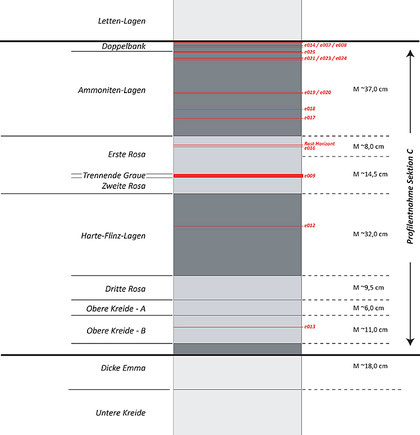

Abbildung 1: Profilskizze von Sektion C mit Bezeichnung der ausgeschiedenen Schichten, den jeweiligen Mächtigkeiten und den aufgefundenen Event-Horizonten. (Grafik amh-Geo 2009)

click to enlarge

Abbildung 2: Ort der Grabung zu Profil-Sektion C im Besucher-Steinbruch Mühlheim während der Arbeiten im April 2009: Der Abschnitt von der "Doppelbank" bis zur liegenden Kieselbank ("Dicker Kiesel", oft auch als "Dicke Emma" bezeichnet) wurde freigelegt und systematisch auf einer Fläche von ca. 6 Quadratmetern Schicht für Schicht abgegraben. (Photo Heyng 2009)

click to enlarge

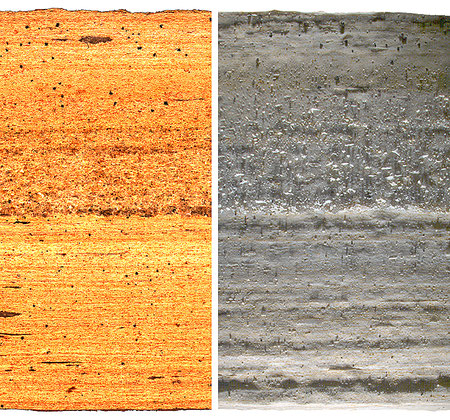

Abbildung 3: Anschliff von Schnitt C01-bas mit den Event-Horizonten e007 (oben) und e008 (unten). Hierbei handelt es sich um geringmächtige, jedoch lateral weit verfolgbare, turbiditische Einschaltungen von feinem Ton-Sediment mit erosiver Basis. Event-Horizonte werden als Leithorizonte zur Korrelation der einzelnen Sektionen untereinander herangezogen. (Photo Heyng 2009)

click to enlarge

Abbildung 4: Der etwa 1,3 Zentimeter mächtige Event-Horizont "Trennende Graue" (e009) zwischen den Schichten "Erste Rosa" und "Zweite Rosa" (Schnitt C22). Im polierten (links) sowie im geätzten Anschliff (rechts) ist die erosive Basis und eine normal gradierte Schichtung (fining upwards) der Komponenten (überwiegend Schwamm-Spicula) deutlich erkennbar. (Photos Heyng 2009)

____________________________________________________________

Koprolithen der Mörnsheimer Schichten im Dünnschliff

Published online 2009 by A. M. Heyng, last modified 14-01-2022

Koprolithen des "Typs" Lumbricaria sind aus den Solnhofener Plattenkalken wohlbekannt: Es handelt sich hierbei um Kotschnüre, die, ursprünglich beim Verlassen des Verdauungstraktes "aufgerollt", mehr oder weniger entrollt in das Sediment eingebettet wurden. Ihre Verursacher sind vermutlich Cephalopoden (Ammoniten oder Coleoidea), sicherlich jedoch Bewohner des freien Wassers, da diese Koprolithen zum überwiegenden Teil aus calcitischen Resten der freischwimmenden Seelilie Saccocoma bestehen.

Lumbricaria ist auch häufig in den Mörnsheimer Schichten zu beobachten, angereichert in bestimmten Horizonten (z.B. Rosa Schichten). Daneben finden sich hier mehrere andere "Typen" von Koprolithen unterschiedlichster Formen und Größen. Oft sind in ihnen auch Reste der ehemaligen Nahrung erhalten (neben Saccocoma unter anderem auch Fischreste wie Wirbel, Schuppen etc.). Auch Hai-Koprolithen, erkennbar an der spiral aufgewundene Form, sind - wenn auch selten - von hier bekannt.

Auch Koprolithen haben ihre Bedeutung in der Paläontologie: Ist ihr jeweiliger Verursacher sicher ermittelt (z.B. durch in situ (also im Fossil des Verursachers) erhaltene Koprolithen), kann Nahrung und Ernährungsweise rekonstruiert werden. Auch über den jeweiligen Lebensraum können sich neue Erkenntnisse ergeben, z.B. über die Produktivität und das Ökosystem.

____________________________________________________________

Published online 17-01-2020/02-07-2020 by A. M. Heyng

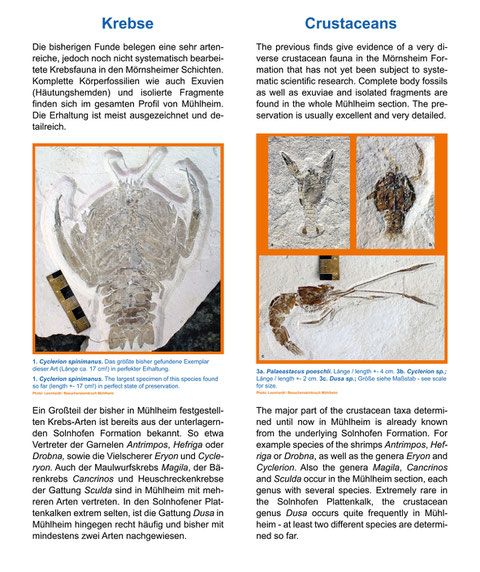

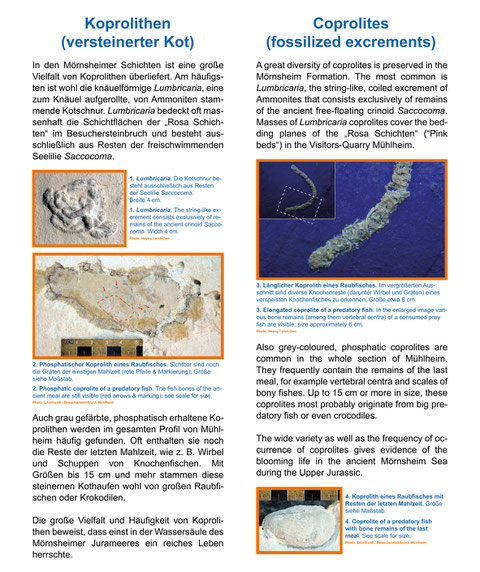

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

____________________________________________________________

"Das Mörnsheimer Jurameer - ein Blick in vergangene Zeiten"

Published online 16-01-2020 by A. M. Heyng

Nicht alleine die Forschung, auch die Vermittlung von Wissen über vergangene Lebensräume und ihre Flora und Fauna ist ein Kernthema des "Projekts Mörnsheimer Schichten". Nach der Projekt-Gründung im Sommer 2008 erfolgte daher 2011 die erste Sonderausstellung im Jura-Museum Eichstätt auf der Willibaldsburg (8. Juni - Oktober 2011). Erstmals präsentiert wurden Neufunde aus dem Besuchersteinbruch Mühlheim - inklusive spektakulärer Wirbeltier-Fossilien, wie etwa ein Schädel des Reusengebiß-Flugsauriers Ctenochasma, ein vollständiges Pleurosaurier-Skelett sowie eine exzellent erhaltene Schildkröte (Eurysternum sp.).

Konzeption und Umsetzung: A.M. Heyng (amh-Geo), in Kooperation mit dem Besuchersteinbruch Mühlheim.

click to enlarge

____________________________________________________________

First record of discinid brachiopods from Late Jurassic Plattenkalk deposits

Published online 19-12-2017 by M. Reich, A. M. Heyng, B. Ilsemann, A. Nützel & T. R. Stegemann

Autoren: Mike Reich, Alexander M. Heyng, Bork Ilsemann, Alexander Nützel & Tanja R. Stegemann

Präsentation: 88. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, 26.-30. März 2017, Münster

Introduction

The Kimmeridgian and Tithonian Plattenkalk deposits of southern Germany (e.g., Solnhofen, Eichstätt, Pfalzpaint, Painten, Brunn, Wattendorf) are famous for their diverse and exceptionally preserved fauna and flora. So far, there are around 1,800 species, mostly macrofossils, reported from these strata. However, with the help of non-applied or hitherto unused micropalaeontological methods, new (or so far unrecorded) species or groups can be detected.

In the present study we report the first find of organophosphatic-shelled brachiopods (Linguliformea: Discinoidea) from the Late Jurassic Plattenkalk deposits of southern Germany.

copyright amh-Geo 2022